レストランのサステナビリティを支える。洋食器メーカー「ニッコー」が描く、循環する食器の未来

「食のサステナビリティ」と聞いたとき、何が思い浮かぶだろうか。 食品ロスや工業型畜産をめぐる気候変動の問題など、食そのものをめぐる社会課題を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。

だが、食のサステナビリティや循環を考えるうえでは、食を支える製品やサービス・仕組みについても目を向けなければならない。その最たるものの一つが食器だ。

今、需要の高まりに伴う過剰採掘や宅地造成などが原因で、食器の原料となる良質な土や石の資源調達が難しくなっている。一方で、特に業務用の食器を扱うホテル・レストラン業界では、サービス維持という観点から少しでも欠けたり絵柄が剥げただけで食器が廃棄されてしまうことが少なくない。食器をめぐるバリューチェーンは、やむを得ず採掘・製造・利用・廃棄という直線的な仕組みになっているのが現状だ。

食そのものと同様に、食器のサステナビリティを考えるうえでも、資源を直線型のモデルからより循環型モデルへ移行する道筋を描くことが重要となる。

この食器のサーキュラーエコノミーの移行に真剣に取り組み始めたのが、石川県に本拠を置く1908年創業の洋食器メーカー、ニッコー株式会社だ。ボーンチャイナをはじめ、上質な食器を提供することで知られるニッコーは、ホテルやレストランの業界では広く知られた存在だ。

そのニッコーは、2021年4月に陶磁器事業のサーキュラーエコノミー化を推進するプロジェクト「NIKKO Circular Lab」、飲食店のサステナビリティを支援するメディア「table source」を同時に立ち上げ、合わせてレストラン業界のサステナビリティ推進機関、日本サステイナブル・レストラン協会にも加盟した。

なぜ同社はこのタイミングでサステナビリティやサーキュラーエコノミーに取り組み始めたのだろうか。今回、同社常務取締役三谷直輝氏にその背景や取り組みについてお話を伺った。

世界一白いと言われる「ファインボーンチャイナ」を開発

ニッコーは、1908年に石川県金沢で創業した100年以上の歴史を有する老舗企業だ。もともと硬質陶器をつくる日本硬質陶器株式会社という社名で始まった。日本で良質な食器を製造して、外貨を稼ぐというのが設立の目的だったという。1978年にはボーンアッシュの含有量を50%にまで高めた「ニッコーファインボーンチャイナ」を開発。世界一白いと言われるようになった。創業以来事業も多角化し、陶磁器事業部に加えて、住設環境機器事業や機能性セラミック商品事業が事業の柱となっている。

陶磁器事業の危機が、存在意義を見つめ直すきっかけに

そのニッコーがなぜこのタイミングでサステナビリティの追求と循環型の食器づくりに大きく舵を切ることにしたのだろうか。その大きなきっかけとなったのは、陶磁器業界が直面している危機的な状況に、新型コロナウイルスの感染拡大が追い討ちをかけたことにあった。

「陶磁器事業は衰退産業と言えるのではないか」と語る三谷氏。同社に限らず日本の陶磁器業界は全体として非常に厳しい状況が続いている。経済産業省と一般財団法人日本陶業連盟によれば、「日用陶磁器」の年間生産金額は2003年の781億円から2018年の271億円と、約70%減少している。低迷の理由は、安価な輸入品の増加や長期的な不況などだ。

ニッコーの陶磁器事業も市場の動きに違わず、1980年代から売上が下降し続けていたが、ホテルやレストランを主要顧客とする同社は、新型コロナウイルスの影響も直に受けることになった。

「作れば作るほど売れる時代」はすでに終わっていたが、コロナがその危機的な状況をさらに顕在化させ、事業そのものの構造的な転換を迫られることになったのだ。

三谷氏はこの重要な転換点において、会社の存続意義を改めて深く考えるに至った。

「どうすれば陶磁器事業を再建できるのかを考えるなかでコロナ禍に突入し、サステナビリティに本気で取り組む必要性を感じ、全社を挙げて移行を進めるようになりました。」と三谷氏は話す。

「なぜ私たちはこの事業を遂行する意味があるのか。何のために会社は存在するのか。存在してもよい会社とは。よいとは何を意味するのか。そんな自問自答を続けているうちに、顧客というよりもファンを増やす必要があることに改めて気づきました。そのなかで、ファンを増やしていくこととサステナビリティに取り組むことは同じことだと気づいたのです。」

コロナのような危機が訪れようとも、常連のファンを持っている飲食店は強い。たとえお店には直接来ることができなかったとしても、彼らが様々な形でお店の経営を支えてくれるからだ。これと同じことは、ニッコーとその顧客であるレストランやホテルとの関係にも当てはまる。

食器を納めるサプライヤーと顧客という関係性を超えて、ホテルや飲食店のシェフらに自社のことを応援し、ファンになってもらうためには、共感を生む想いやビジョンが必要だ。それこそが、同じ「食」に携わるものとして共通の課題でもある、食や食を取り巻く地球環境のサステナビリティだったのだ。

そもそも、ニッコーは経営理念に「環境も私たちのお客さまです」と掲げており、コロナ以前から環境問題にも真摯に取り組んでいた。その意味で、同社にとってサステナビリティやサーキュラーエコノミーを陶磁器事業の核に据えることは自然な流れでもあり、結果として事業の移行や社内の浸透も想定以上にスムーズに進めることができた。

「作って、使って、捨てる」リニア型の陶磁器業界の実情

三谷氏によると、陶磁器業界においても現状は「作って、使って、捨てる」というリニア(直線)型の仕組みになっているのが実情だという。しかし、世界を見渡すと陶磁器の原料となる良質の土や石の枯渇は顕在化してきており、国内では原料が枯渇寸前の地域もあるという。

まだわずかに原料が残っている地域でも、その土地に建物が建てられればそれ以上の採掘は難しい。陶磁器メーカーはどこもかしこも良質な原料をめぐって世界中を探し回っており、それがゆえに価格も高騰している。ピュアホワイトの陶磁器を特徴に持つ同社も当然、この課題に向き合わなければならない。

また、食器を使う側にも環境の観点から見た課題は多いという。特に業務用では食器は消耗品として使われる傾向にある。三谷氏の認識はこうだ。「市場では、お皿はすぐに割れるので海外製の安いものでもいいのではないかという認識が広がっています。しかし、一方では原料の資源枯渇が進んでいるのです。この実情を伝えていく必要があります」

循環型モデルへの移行の要となる「NIKKO Circular Lab」

耐久性が高く割れにくい同社の製品を強みに、陶磁器事業をより循環型のモデルへと移行することを目的として新たに立ち上がった組織横断型のプロジェクトが「NIKKO Circular Lab」だ。

ラボのテーマは「100年後の、循環する未来をデザインする」。創業100年企業のニッコーの次の100年に向けた事業をつくるのがそのミッションだ。ラボでは、サーキュラーエコノミーの原則に沿った循環型の陶磁器づくりを実現するべく、製品ライフサイクル全体において様々なプロジェクトに取り組んでいる。それらに対する技術的な課題も公開されている点も興味深い。ここでは、製品ライフサイクルの順にいくつかのプロジェクトをピックアップしてご紹介する。

循環型の設計:あらかじめ長く使えるように設計する

製品寿命を延ばそうとすると、まず思い浮かぶのが耐久性の向上だろう。設計の段階では、もともと同社が強みとして誇っていた耐久性を活かす方法と、飽きのこないデザインの両面からアプローチされている。

耐久性の観点

金やプラチナで描かれたお皿の絵柄は剥がれやすい。同社の高い耐久性に摩耗スピードが追いつかず、せっかくの丈夫な製品も絵柄が剥がれだけで廃棄を早めてしまう。そこで、従来品と比較して耐性摩耗が400倍、食器洗浄機への耐久性も5倍高める加飾方法「GP guard」を開発した。

デザインの観点

食を彩る食器。時季や流行によって買い替えることも少なくない。結果、まだ使える製品の廃棄につながってしまう。そこで、同社は色や形も流行り廃りがない「一生使える製品」の開発に乗り出した。シンプルだからこそずっと使い続けられる、ニッコーを象徴する製品だ。シリーズ名は、「リマスタード」。何万点もある過去のデザインから厳選したシリーズで、5月半ばにリリース予定だという。「飽きのこないデザイン」により、機能的な耐久性だけではなく情緒的な耐久性も追求する。

循環型製品への移行でも特に要となるのが「設計」の段階だ。その後の工程を左右するこの段階を同社は重要視しており、耐久性やデザイン以外にも、焼成後原料の再資源化や代替資源の研究開発など、様々な切り口からサーキュラーデザインの取り組みを始めている。

原材料調達:カドミウムフリーの顔料開発

赤色やオレンジ色で加飾をする場合に、通常使われるのがカドミウムやセレン。彩度の高い色を出すためには欠かせないが、安全に取り扱うためには注意しなければならない原料だ。当然これらが製品から漏れ出すことはなく、ユーザーは安全に使えるのだが、同社は安心安全という観点からカドミウムを使わない「カドミウムフリー」顔料の開発に着手。着目したのが江戸時代初期から続く伝統的な技法「柿右衛門の赤」。商用レベルで生産できるように目下開発中だ。

利用(Dish as a Service):取り皿専用のサブスクリプション

循環型ビジネスへの移行を図るうえで、重要な基盤となるのはモノの価値を最大化すること。その具体的な方法の一つが、製品のサービス化でありそのビジネスモデルとしての循環型サブスクリプションである。ラボでは、まず取り皿(取分け皿)に特化した循環型サブスクリプションサービスの試験運用を石川県金沢市内の飲食店で開始している。

同サービスの対象は、ニッコーのファインボーンチャイナの取り皿。製品の所有権は同社が持ったまま顧客に継続課金をする。所有権をニッコーが持つことで、お皿の寿命を延ばすことが同社のインセンティブになるという仕組みだ。回収したお皿をメンテナンスやリカラー、リメイクすることで長寿命化を図る。

これまで、ニッコーの強みである食器の耐久性は、逆に割れるまで新しいお皿が売れないというジレンマにもつながっていた。Dish as a Serviceのモデルは、このジレンマを解消し、ニッコーの強みを活かしつつ顧客価値と環境価値を両立させる優れたビジネスモデルだ。

では、なぜ取り皿専用なのか。三谷氏はその理由をこう語る。「テストマーケティングをした飲食店では、同じサイズでも多種多様な取り皿を使っていました。私はこれを見たとき、少し統一感に欠けているという印象を持ったのです。しかし、厨房を見せていただくと、そこには大量の取り皿が積まれていました。当然、これだけの量を全て統一したお皿に買い替えるにはコストがかかります。そこで、初期費用が抑えられるサブスクリプションサービスを試験的に導入し、お店に採用していただきました。」

「加えて、このお店のように、主菜のお皿にはこだわるケースが多いのですが、取り皿となるとそこまで目が向かないことが多いようです。しかし、実際にお客様が手に取り、口に近づけるのは取り皿です。取り皿にもこだわるほうがお店の顧客の満足度が高まると思うので、私たちもそこに貢献ができると考えました。意図しないことだったのですが、結果としてシェフの気持ちがより一層高まり、メインのお皿を買っていただくことにもつながりました。」

飲食店にとっては、初期費用を抑えながら高品質な取り皿を利用することができ、そのぶんメインのお皿にお金をかけることができるようになる。そして、取り皿、メイン皿ともに上質なお皿を揃えることができれば、結果として顧客満足度の向上につながり、ひいては売上向上につながる可能性もある。環境価値だけではなく、お店に経済面でもコスト削減・売上向上という二つの価値をもたらす可能性があるのが、このサブスクリプションサービスなのだ。

利用:リカラーによる食器の再生

絵柄や金線の剥がれや擦れがある製品を再度カラーリングをすることで食器を再生する、リカラー。これまでは、製品寿命を迎える前に絵柄の摩耗が進むため、製品としてはまだ使えるのに廃棄されていた実情がある。これに対してリカラーは、製品自体の劣化スピードと絵柄の摩耗スピードを近づけていく試みである。

利用:社内規格外製品の再生

同社の製品は、高品質なものとして広く評価を受けている。顧客に質を担保した状態で製品を届けるため、当然ながら厳格な品質管理体制を敷く。そのため、どうしても社内規格外製品が出てしまう。それらをリメイク・リサイクルすることで資源の有効活用を図るのがこの取り組みだ。三谷氏によると、社内規格外品を粉砕するリサイクルにはエネルギーがかかるため、まずはリメイクが優先されているという。

また、これらの取り組みは、社内で思わぬ波及効果も生んでいるようだ。三谷氏によると、一連の活動の結果、他部署であるバンクチュール事業部(オーダーメイド・システムバス事業)で出るタイルの廃材を陶磁器の原料にする試みなど、事業部の枠を超えた資源活用・アップサイクルの動きが生まれているとのことだ。

製品ライフサイクル全体でサーキュラーエコノミー移行へ

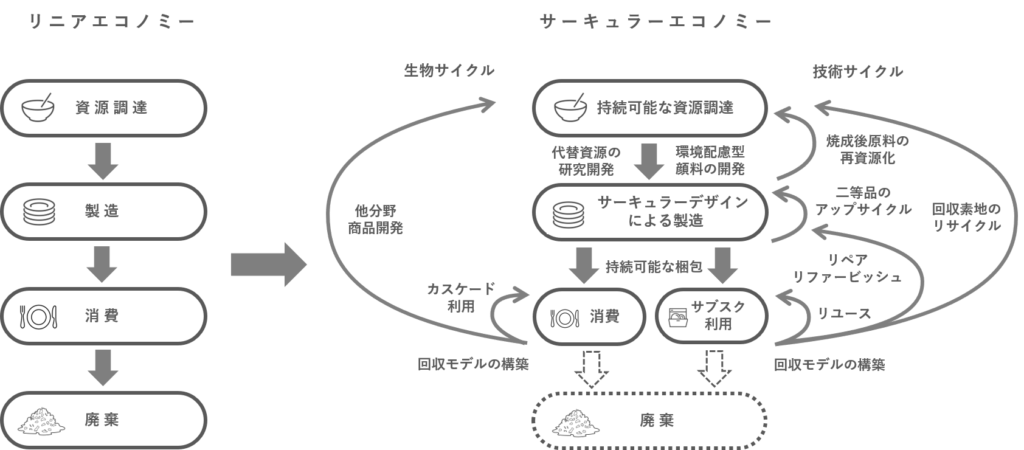

上図が、これまでご紹介してきた現時点での同社のサーキュラーエコノミーへの取り組みを示した全体図だ。この図は、サーキュラーエコノミーのシステム図であるエレン・マッカーサー財団のバタフライグラムの考え方をベースに作成されている。

同社の図には、主に3つのポイントがある。一つ目は、短期間で土に還る「生物資源」と、そのまま生物圏に戻すことが難しい「枯渇性資源」に分け、別のサイクルとして回すことを想定している点だ。食器の原料は土や石であり、生物サイクル・技術サイクルの両面から循環型のモデルを構築できる。二つ目は、製品の上流段階から下流段階まで包括的に取り組んでいるという点だ。そして三つ目は、リペアやリファービッシュなど、より小さいループが環境負荷が低いものとして優先されているという点だ。

この全体図は、それぞれの活動(点)を結ぶ「面」としての役割を果たしている。循環型モデルにおいて、どの手段が優先されるべきかを知る羅針盤にもなる。

飲食店のサステナビリティを支援する「table source」

ニッコーは、NIKKO Circular Labを通じて循環型の食器づくりを進めるだけではなく、同時に飲食店のサステナビリティを支援するためのオウンドメディア「table source(テーブルソース)」もローンチした。「table source」という名前には、飲食店のテーブルがより豊かで持続可能な料理で彩られ、それを囲む人々の笑顔が生まれるようなアイデアの「源(ソース)」になりたいという想いが込められているという。

同メディアには、食のサステナビリティに関わる最新ニュースやコラム、レストランや持続可能なものづくりに取り組んでいる企業のインタビュー記事などが掲載されており、この中でNIKKO Circular Lab の取り組みも公開されている。

次の100年も必要とされる持続可能な企業へ

今後の展開を三谷氏に聞いた。「取り組みたいことは山ほどあります。例えば、弊社が新たに加盟した日本サステイナブル・レストラン協会(SRA)の会員レストランの皆様との共同での商品開発などです。弊社の取り組みに共感いただける方々と一緒に活動ができれば光栄です。」

同社の挑戦はまだ始まったばかりだ。「よいものを作っているという自負があるので、どのような形でもよいから製品と企業を残していきたいし、事業を営むからには、そこを目指さなければならないという思いを持っています。そのためには、お店の皆様と対話をしながらサステナビリティに取り組み、ニッコーのファンになっていただける方を増やしていきたいです」と、三谷氏は展望を描く。

創業100年を超えるニッコーが、次の100年も生き残り続けるためには、食を取り巻く地球環境はもちろん、生産者やレストラン、ホテル、サプライヤーなど、様々な立場から食に関わる事業を営んでいる人々とともに業界全体のサステナビリティに取り組んでいく必要がある。SRAへの加盟はそのための一歩であり、本当の旅はこれからはじまる。

編集後記

これまで食器を取り巻くサステナビリティ課題は広く認識されていなかった。今後も国内外で原料枯渇が進み、より問題は深刻になっていくことが想定される。日本でも業界自体が低迷するなかで「会社が存在するとすれば何のために存在するのか」という三谷氏の「問い」が印象に残った。この根源的問いが、営業的・本業とは別の慈善的事業としてではなく、サステナビリティ・循環という軸での事業変革につながっているように感じた。なぜなら、同社は製造工程の一部の循環化を目指しているのではなく、事業の根幹となるビジネスモデルや、製品ライフサイクルの全てにアプローチしているからだ。今回はご紹介できなかったが、すでに同社内では上記で挙げた以外にも革新的なサーキュラーエコノミーの取り組みが着々と進んでいる。ニッコーのサーキュラーエコノミーへの移行がどんなインパクトを与えるのか、期待を持って注目し続けたい。

【参照サイト】ニッコー株式会社

【参照サイト】table source

【参照サイト】日本サステイナブル・レストラン協会

※本記事は、ハーチ株式会社が運営するCircular Economy Hubからの転載記事となります。

Leave your comment