Interview

頑張っている企業の発信に、耳を傾ける人と繋がる場

「素材の素材まで考える」ー環境に配慮された素材の調達が欠かせないなか、素材自らを変革していく三井化学株式会社は、従来のプラスチックがもつ物性を変えずに製造できる「マスバランス方式」のバイオマスプラスチックやケミカルリサイクルによるプラスチックの認知度向上を目指しています。IDEAS FOR GOOD Business Design Labは、三井化学とパートナー企業の取り組みにスポットライトを当てた記事制作やマスバランス方式に関するイベント共催、ホワイトペーパーの作成(欧州のバイオマスプラスチック採用事例・マスバランス方式採用事例集・バイオマスプラスチック採用事例)を行いました。

今回は、この取り組みの背景やプロジェクトを通じて得られた気づき、そして今後の展望について、三井化学株式会社のご担当者である松永さんにお話を伺いました。

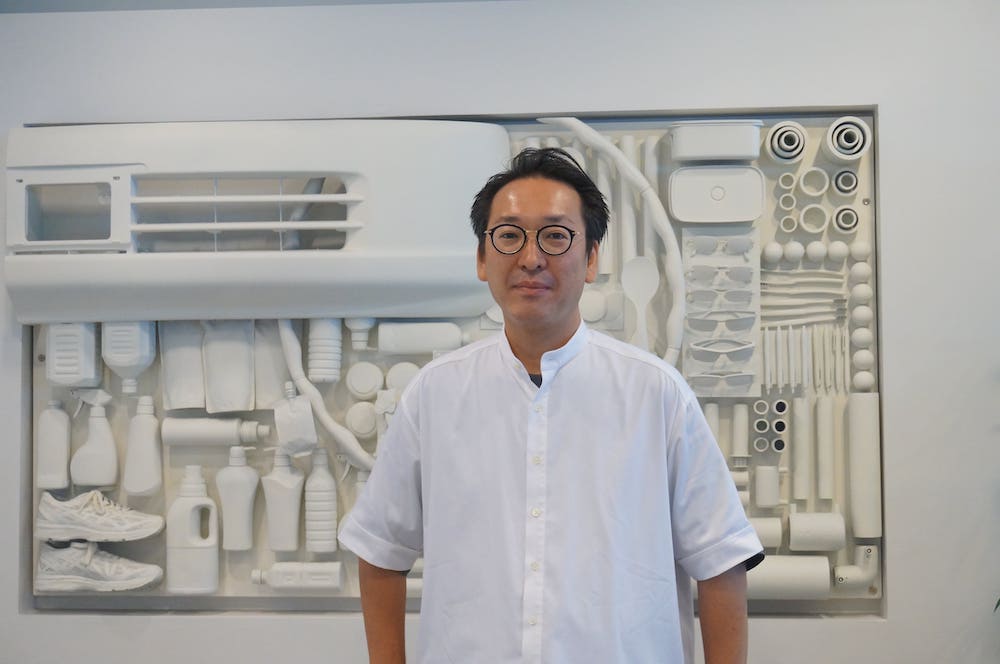

話者プロフィール:松永 有理(グリーンケミカル事業推進室 ビジネス・ディベロップメントグループリーダー)

大学では環境経営を学び、2002年三井化学入社。食品パッケージなどの素材であるポリオレフィン樹脂の営業・マーケティング、IR・広報、ESG推進室を経て、2023年6月よりグリーンケミカル事業推進室。バイオマス・リサイクル素材のブランディングとマーケティングを担当。2015年に組織横断的オープンラボラトリー「そざいの魅力ラボ(MOLp®)」を設立、B2B企業における新しいブランディング・PRの形を実践している。PRSJ認定PRプランナー。MOLp®の活動を通して2018年グッドデザイン賞ベスト100、2018トレたま年間大賞(テレビ東京WBS)、Japan Branding Awards2021「Rising Stars」賞受賞。

同じ想いを持って奮闘している人と、共感の輪を広げたい

Q.御社が抱えている課題について教えてください。

まず、環境配慮製品のマーケットがまだまだ未成熟だという大きな課題認識がありました。個別の製品が売れるか売れないかという話だけでなく、社会全体の意識を醸成していくことが不可欠です。私たちの情報発信が、自社の直接的な利益に繋がらずとも、マーケット全体が成長し、環境配慮製品が世の中に広がっていくことこそが重要だと考えています。そのために、従来のプラスチックがもつ物性を変えずに製造できる「マスバランス方式」のバイオマスプラスチックやケミカルリサイクルによるプラスチックの認知度向上を目指しています。

この成果は、我々一社だけでなく、他のメーカーさんを含めたマーケット全体に還元されてこそ意味があります。自社の事例や時には課題点もオープンにすることで、「こんな風に進めるんだ」「こんなに頑張っている企業があるんだ」と同じ想いを持つ人々の背中を押し、共感の輪を広げたいと思っています。しかし、こうした発信を自社のオウンドメディアだけで行うと、届けられる範囲に限界があったりします。だからこそ、第三者であるメディアと連携する必要がありました。

Q.なぜIDEAS FOR GOOD Business Design Labにお声がけいただけたのでしょうか。

そのパートナーとしてIDEAS FOR GOODさんを選んだのは、サステナビリティ専門メディアとして感度の高い読者にリーチできるという点に加え、ハーチ代表の加藤さんの創業の想いなども含めて、そのスタンスに強く共感したからです。巨大なメディアパワーに頼るのではなく、「草の根でもやっていかなくては」という想いを持った人々と仲間になりたい。みんなでやらないと、この動きは広がりませんから。いいことをしている人たちがちゃんと社会に気づいてもらえて、その輪が広がっていくほうがいいですよね。「自分たちなりにできる限り正しいことをしよう」と奮闘している人々と、一緒にやりたい。

政治力や資金力も大事ですが、これからは「想い」を持つ人々が社会を変えていく時代だと感じており、IDEAS FOR GOODさんはまさにそうしたメディアだと思いました。

特に、「環境問題はサイエンスである」という視点を共有できたことも大きいです。メディアの情報発信において、この科学的な視点が抜け落ちることは少なくありません。私たちの持つケミカルサイエンスの知見とIDEAS FOR GOODさんの発信力を掛け合わせることで、共に理解を深めながら、より正しく本質的な情報を社会に届けていける。そう思い、ご一緒することを決めました。

同じ志を持つ企業は「仲間」。情報発信で裾野を広げたい

Q.弊社と進めたプロジェクトについて、プロセスごとに実施したことと所感を教えてください。

現在、私たち自身の情報発信は、素材の素材まで考えるウェブサイト「素素 soso」と、「BePLAYER/RePLAYER」というソリューションのブランドサイトという2本立てで行っています。当初はコンテンツを自社で制作していましたが、特にお客様との協業事例については、IDEAS FOR GOODさんと組んで発信する形をとっています。

具体的には、まずIDEAS FOR GOODさんで記事を公開し、それを私たちのオウンドメディアでも展開、さらにメルマガで配信するという情報発信のフローを確立しました。この仕組みによって、お客様の活動を、より効果的に世の中に伝えることができるようになりました。IDEAS FOR GOODさんやメンバーズさんと組んだのは、「裾野を広げる」ためです。直接の商圏に限らず、同じ志を持つ企業は皆「仲間」であり「プレイヤー」だと考えているので、さまざまな企業さんの取り組みを伝えていけたらと思っています。

「化学って面白い」セミナーに1000人が耳を傾けてくれた

Q.弊社とのプロジェクトを通じて生まれた成果について教えてください。

こうした活動の成果として、嬉しい結果も出ています。2023年度末に発表された「Japan Sustainable Brands Index」という一般消費者1万5千人を対象にした調査で、当社が全体で10位にランクインしたのです。以前は圏外だったので、正直なところ「間違いではないか」と思ったほどでした。さらに翌年の2024年度末の調査でも12位と高い評価を維持できており、これまでの取り組みが実を結んでいるとも感じています。

また、マスバランス方式は新しい概念であるがゆえに、例えば現時点ではISOやGHGプロトコルなどでのLCAやカーボンフットプリントの計算方法はまだ議論中です。しかし科学的に見れば、化学式で考えるともっとシンプルで、炭素がいくつ、水素がいくつという、学生のときに習うようなレベルでカーボンニュートラルであることが説明できます。

化学的には当たり前のことが、現時点の計算方法では定義されていない。サイエンティフィックな議論に立てば、誰も否定しようがないはずなのです。しかし、「GHGプロトコルやISOで定義されていないからダメだ」と言う人もいる。それは、結局「何のためにこれをやるんだっけ?」という本質から少し離れてしまうのだと感じます。私たちは、その本質をちゃんと理解してくれる人と一緒にやりたい。

そうした人たちを見出し、繋がるための場として、IDEAS FOR GOODさんが機能してくれていると感じています。お客様に情報をインプットし、気づきを得てもらう場です。例えばセミナーを開催すれば1,000人もの方が集まってくださるなど、これはなかなか起きないことです。これまで化学メーカーが発信する情報に興味を持って耳を傾ける人は多くありませんでしたが、これまでの取り組みを通じて私たちの活動を知ってもらい、「化学が変えていける未来」を感じてもらえるようになった。これは大きな変化です。

サステナビリティという「物語」に、心を動かす掛け算を

今後は、単に素材の「機能」だけで売るのではなく、「サステナビリティがお客様の製品価値をどう向上させるか」を語りかけていく必要があります。そのためには、サステナビリティという「物語」に、心を動かす「クリエイティブ」という要素を掛け合わせることが不可欠です。

私たち素材メーカーだけでは、最終製品のブランドオーナーさんや生活者の方々を刺激し、動かすことは難しい。だからこそ、パーパスを掲げ、強いリーダーシップを発揮して「社会を良くしていこう」と本気で考えている企業さんと想いを共有しながら連携していくことが、今後ますます重要になると考えています。

Leave your comment